昨今の報道でもご周知のように、相次ぐレジオネラ菌感染症による死亡事件の発生により、循環風呂が老人医療における「院内感染」源の一つになっているという事実が浮き彫りにされました。

特に免疫力の低下したお年寄りなどは、MRSA、大腸菌をはじめとする院内感染を引き起こす菌への感染で命を落とす確率が高いとされております。施設の立場から見れば感染者を出したくないのは当然であり、万が一出した時には食中毒の時と同様に施設の経営の危機にも直結しているのです。

| 温泉が豊富に湧き出ている施設では水道代はタダですので、常に新鮮で清潔な温泉が楽しめます。しかし現状は、泉質が細くなり湯量や温度が十分でなく、大事に再利用するためにろ過装置の設置を行っているところが大半です。このろ過装置のおかげで、目に見える大きさの髪の毛や垢などが除去されるために見た目には大変きれいなお湯を数日間、捨てることなく再利用することが出来ます。 |

|

しかしMRSA、大腸菌、レジオネラ菌などの細菌やバクテリアなどはろ過装置ではろ過することが難しいために、厚生労働省が薬品(次亜塩素)による殺菌を指導しています。その濃度は0.2〜0.4mg/Lを保つこととされています。しかし、この基準を守っている施設でのレジオネラ菌感染者症が発生している事例もあり、多くの施設では大事を取るために0.8〜1.0mg/Lという高濃度の塩素殺菌を行っているのが現状です。

この塩素殺菌は揮発性が高いために、その濃度管理が非常に面倒で自動注入器なる高額の機械も登場しています。また塩素濃度が高いと肌のカサツキ等のトラブルや配管等へのサビの問題、さらには温泉の場合には温泉そのものの泉質を変化させてしまうため、温泉地では塩素殺菌を嫌う施設が多いのも問題点です。

通常の塩素殺菌のみの場合

|

しかし、厚生労働省の塩素濃度指導値0.2〜0.4mg/Lにしているにもかかわらず、レジオネラ菌感染症による死亡事件が発生しているのはなぜでしょうか?理由としてはろ過装置の洗浄が行き届いていないと、ろ過装置内部がMRSA、大腸菌、レジオネラ菌の繁殖源となってしまうからです。そのため塩素を投入しても殺菌しきれないケースが増えています。

こうした中、厚生労働省でも塩素消毒の併用のもとでオゾンや紫外線ランプを用いた滅菌方法を選択肢の一つとして挙げています。

塩素殺菌と紫外線殺菌装置を併用した場合

紫外線とは、太陽から地球に届く光の中で、もっとも強いエネルギーをもった波長(380nm以下)の短い光のことです。その強力な殺菌力は、直接皮膚や人体に照射されると悪影響がありますが、わたしたちに直接照射されない利用法であれば、さまざまな分野で有効活用されています。

| 波長 |

特徴 |

| 320nm〜380nm |

女性に嫌がられるシミやそばかすの原因となります。また、皮膚の弾力を奪いシワやたるみの原因になるともいわれます。 |

| 280nm〜320nm |

日焼けによる火傷をもたらしますが、体内にビタミンDを作るのに必要な波長となります。 |

| 280nm以下 |

自然界には存在せず人工的なものです。その殺菌作用から実際には、観賞用の水槽に使われたり、養魚場で水の腐敗防止や鮮度回復に利用されます。 |

紫外線やオゾンの利用法として大気の殺菌・脱臭・脱色などがあります。トイレ・化粧室・ローカールーム・靴箱・まな板など利用されています。ジメジメした場所に生えるカビにも大きな効果があります。

・ レジオネラ菌属等の感染症の予防

・ 塩素臭の低減によるお客様からのクレーム減(併用は必要)

・ 他施設との差別化により安全性をPR

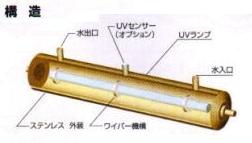

独自のワイパー機構

皮膚や湯あかによる殺菌効果の低減を防ぐための前後可動ワイパーにより、運転を中断しなくても簡単にランプを清掃できます。

紫外線ランプ寿命は脅威の9000時間

|

温泉やスーパー銭湯の循環風呂の除菌処理に |

|

マンションにお住まいの方など、入水槽内のバクテリアや雑菌の除菌、そして有機物の分解に。 |

|

一軒家にお住まいの方など水道管内部の除菌、有機物分解に |

|

プール水の殺菌(除菌)処理に |

|

排水、再利用水の除菌に。 |

|

水産、養殖用水などの飼育水の除菌には薬剤を使わずに除菌。 |

|

半導体工業純水製造ラインに |

|

製薬工業無菌水製造ライン |

|

歯科医院でのエアータービンの注水目詰まり防止に |

|